第344回のスポットライトリサーチは、警察庁 科学警察研究所 法科学第三部 化学第五研究室 室長の宮口 一博士、研究員の山口 晃巨さんにお願いしました。

宮口博士、山口さんらの研究グループでは、北海道大学大学院総合化学院の渡慶次学教授らと共同で、猛毒であるサリンやVXを簡単な操作で検知できる紙製デバイスを開発しました。

本成果はACS Applied Bio Materials誌に掲載されており、プレスリリースでの和文解説のほか、読売新聞オンラインや、北海道新聞などのメディアで取り上げられています。

“Paper-Based Analytical Device for the On-Site Detection of Nerve Agents”

ACS Appl. Bio Mater. 2021, 4, 8, 6512–6518, doi:10.1021/acsabm.1c00655

早速、宮口博士と山口さんから研究に関するお話を聞きたいところですが、科学警察研究所って何?と思った方もいるかもしれません。安心してください。宮口博士がインタビューの中で丁寧に説明してくれました。犯罪を防ぐ手段として化学を研究する宮口博士や山口さんのような方がいるおかげで、我々は平和な日常の中で化学について勉強し、研究することができるのですね。これはとても恵まれていることだと思います。科学警察研究所の皆さん、いつもありがとうございます!!!また、今回のスポットライトリサーチは警察庁広報室の皆さんのご協力により実現することができました。警察庁広報室の皆さん、ご協力ありがとうございます。

それでは今回もインタビューをお楽しみください!

Q0. 宮口博士や山口さんの所属先である科学警察研究所とはどのようなところでしょうか。

[宮口博士]

今や数少ない国立試験研究機関の一つである科学警察研究所(科警研)は、警察庁の附属機関として、科学捜査、犯罪防止、交通事故防止等に関して広範囲にわたる業務を行っております。われわれが所属する法科学第三部においては、法化学(Forensic chemistry)を応用した鑑定・検査や、それらをより高度化するための研究、ならびに都道府県警察の科学捜査研究所職員などに対する教育を主要な業務として行っています。

法化学と聞くと化学の狭い一分野と捉えられるかもしれませんが、実際には分析化学を中心にさまざまな化学分野に関連しており、私が所属する化学第五研究室においても、代謝物などの標準品の合成から、プロテオミクスを応用した有毒タンパク質の同定まで、幅広い分野を対象としています。また、科研費の獲得や大学・企業との共同研究を通じて、予算や専門性の枠を超えた発展的な研究も行っています。

研究職員の採用は、基本的には採用枠が生じた研究室ごとに行われており、国家公務員採用総合職試験の特定の試験区分の合格者からなされます。ただし、採用人数が少ないので、希望する職種の採用がない年度もあります。学位については、入庁時に取得済みの職員もいますが、山口さんのように、修士課程修了後に入庁したのち、社会人学生として博士課程に在籍する職員も多くいます。

Q1. 今回プレスリリースとなったのはどんな研究ですか?簡単にご説明ください。

[宮口博士]

今回開発したのは、化学兵器として用いられる「神経剤」を検知するための紙製検査チップです。神経剤とは、神経組織のコリンエステラーゼを阻害し、神経伝達を麻痺させることで毒性を示す化合物のことを指します。広い意味ではスミチオンやマラソンなどの有機リン系農薬なども含まれるのですが、われわれが警戒するのは、サリンやVXなどの極めて致死性の高い神経剤です。

これら神経剤や、マスタードガスなど神経剤以外の高毒性物質(これらを総称して化学剤と言います)に対しては、我が国においても、警察はもちろん、自衛隊、消防、海上保安庁などが化学テロに備えた万全な検知体制を整えているわけですが、検知機材の中には、装置が高価であったり、取り扱いが難しかったりするものもあるので、より安価で簡便な検知キットがあれば、それに越したことはありません。また、トレーニングされた隊員以外でも簡単に使用できるようになれば、例えば搬送患者への神経剤付着の有無を検知することで、地下鉄サリン事件の時に見られたような医療関係者や救急隊員への二次被害を防止することにもつながります。

デバイスの設計から評価に至るまでは、社会人学生としても渡慶次先生にお世話になっている山口さんが主体的に行いましたので、以下デバイスの仕組みなどについては山口さんに説明してもらいます。

[山口さん]

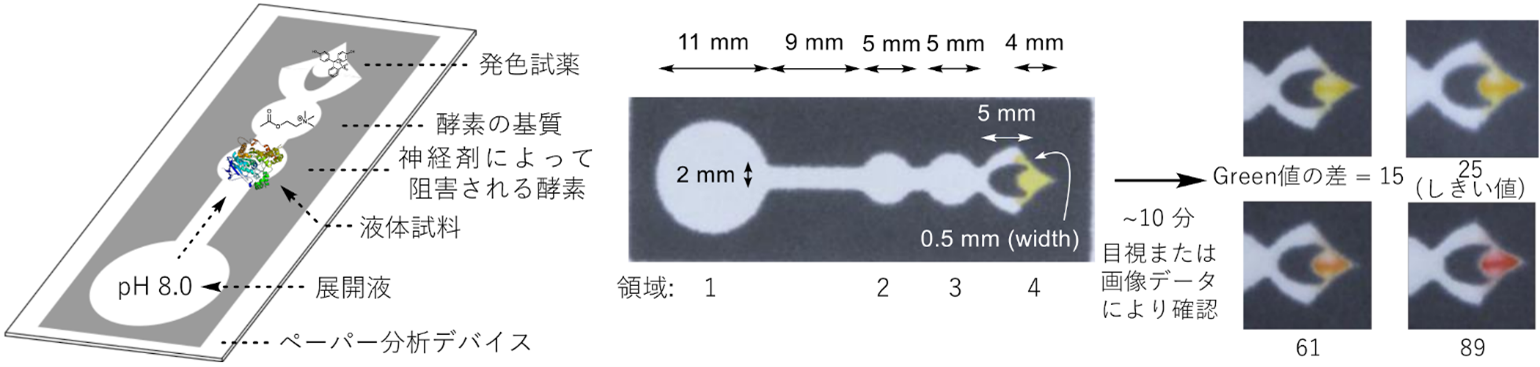

この検査チップは、2cm×4cmのろ紙に水をはじく性質のインクで印刷して作製された小型・軽量・薄型の分析デバイスです。ろ紙の特定の領域がインクで囲まれており、流路の役割をします。流路の半ばの試料導入エリアに液体試料を滴下した後、流路末端に展開液を滴下すると、液は毛細管現象により流路に沿って流れます。流路の途中には神経剤を検出する一連の反応を起こす複数の試薬が予め染み込ませてあり、液がそれぞれの試薬に到達する度に一連の反応が起き、神経剤の有無に応じて発色します(図1)。

今回、私たちは、流路のデザインを工夫することによって、煩雑な操作を必要としない、あらゆる神経剤を農薬等と区別して目視で容易に判別することができる安価な紙製検査チップを開発しました。本デバイスは防護服を着用した専門部隊による化学テロ発生現場における使用、VXやノビチョクなどを用いた個人攻撃テロの捜査、搬送患者や救急隊員に付着した神経剤の除染の確認など、高度化した現代のテロ対策において新たなツールとなることが期待されています。

図1 今回作製した神経剤分析用紙製マイクロ流体デバイス

Q2. 本研究テーマについて、自分なりに工夫したところ、思い入れがあるところを教えてください。

[山口さん]

結果の発色を長時間維持するために、流路先端の発色部分の形状を、分岐した後にもう一度合流するという少し変わったものにしたところです。当初はこの先端部分が分岐していない(図2左)直線的な流路を使って検討していました。ですがこの場合には、固定していない発色試薬が疎水性インクで印刷された壁の微細な隙間に押し流されてしまい、発色の数分後には色が減衰していました。これだとテロが疑われる事案が発生した現場でこの検査チップを使うにしても信頼できませんし、研究を進める上では安定した数値データを得ることが困難であり客観的な結果を示せません。示せないなと思っていたある日、たまたま手に取った山本義隆先生の『新・物理入門(駿台受験シリーズ)』の中の「力学的波動」のところを読んでいるときに、波の重ね合わせでなんだか直線ができるなあと思っていたところ、流路でも同じように両側からタイミング(位相のアナロジー)の揃った展開液をぶつければ、ぶつかった面が直線状になってそこで流れがストップするのではないかと考えました(図2右)。翌日、この考えはおおむね機能し、実際に発色の減衰は直線的な流路と比較してかなり抑制されました。紙製デバイスは印刷によって流路を作製できます。その設計の自由度と手軽さを実感した検討過程でした。

図2 流路先端に分岐がない場合とある場合の展開液の流れ方のイメージ

Q3. 研究テーマの難しかったところはどこですか?またそれをどのように乗り越えましたか?

[山口さん]

技術的には、Q2で書いた発色の持続と安定性の改善が難しかったように思います。加えて、既報の神経剤や農薬の検知手法との検出下限比較競争と折り合いをつけながら、農薬との区別、保存性、さまざまな阻害要因に対する頑強性、実際の操作手順の簡便性における優位を示していくところが難しかったように思います。検出下限は数字をポンと出せば比較できますが、実際の使用を考えたときに憂慮されるそのほかの要素についてはなかなか比較が難しく、手本となる論文も目ぼしいものが見つけられていなかったため、どうすればいいかなと思いつつ悶々としていました。このことを乗り越えたのは、腰を据えて思いついた検討事項をすべて行ったことによるように思います。当たり前のことではありますが、思いついたことは全てやったのだからこれで良い、と思えたことで自分の中で折り合いが付き、折り合いが付いたことでまとめられたように思います。

Q4. 将来は化学とどう関わっていきたいですか?

[山口さん]

テロ対策や犯罪捜査のへの貢献のために、現在少ないながらも有している分析化学や有機合成の技術に加えて、今回取り組んだマイクロ流体デバイスの技術を始めさまざまな技術を学び、可能な限りそれらを発揮していければと思います。

Q5. 最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

[山口さん]

数年前には想像もしていなかったような研究を、宮口室長を通した渡慶次先生との縁により行わせていただいています。そしてそのことに大変感謝をしています。自分の手でなにかの分野の先端の手触りを感じそれをすこし広げるという体験の面白さと貴重さを、就職して数年たってようやく実感するに至りました。静かな職場で日々感じるのは、化合物の冷淡さや、それを理解し化合物に従順になれたときの気持ちの良さです。化合物には何を言っても通じないのがいいと思う毎日です。

大学院などでしばらく研究をしていて、「研究って嫌いじゃないんだけどなんだかなあ」と感じている方こそぜひ科学警察研究所へお越しください。とくにピリピリした感じが苦手な人とか。静かに研究や物質と向かい合える時間や環境がおそらくあります。院試に合格した皆様なら公務員試験を突破する実力はあるはずです。採用時の専門はさほど問われませんので、詳しくはぜひお問い合わせください。大変よい職場です。

研究者の略歴

名前:山口晃巨

所属:科学警察研究所 法科学第三部 化学第五研究室 兼

北海道大学大学院総合化学院 生物化学コース 生物計測化学研究室 博士後期課程3年

略歴:2017年~現在 科学警察研究所 法科学第三部 化学第五研究室

2019年~現在 北海道大学大学院総合化学院 生物化学コース 生物計測化学研究室 博士後期課程